Introduction

L’art suisse constitue un axe fort de la collection du Kunstmuseum Bern. La présentation actuelle met en lumière certains aspects à la fois caractéristiques de la production artistique dans la Suisse du 19e et du début du 20e siècle et qui constituent d’importants ensembles d’œuvres du fonds pictural.

Le parcours commence par des œuvres symbolistes dans lesquelles les artistes s’attachèrent à exprimer des aspirations, des vérités et des sentiments plus profonds, cachés, au-delà de la représentation réaliste. Il s’ouvre dans le hall d’entrée par la section Dialogue avec la nature consacré au désir de communion spirituelle de l’homme avec la nature. Dans la première salle, le chapitre Réalités cachées propose un contrepoint sombre avec des compositions allégoriques, mythologiques et mélancoliques. S’ensuivent des tableaux réalistes d’Albert Anker à Annie Stebler-Hopf abordant les thèmes de l’impermanence et de la mort dans le chapitre La finitude de l’être.

La section Ode aux Alpes étudie la tradition de représenter les paysages de montagne suisses, tandis que dans la salle suivante le chapitre Une force pondérée réunit des œuvres montrant la population rurale et son travail. Le cabinet Mondes expressifs rassemble des travaux d’Ernst Ludwig Kirchner et des expressionnistes suisses du groupe Rot-Blau. Le parcours se termine par Loisirs bourgeois dédié aux loisirs urbains à travers des œuvres de Cuno Amiet à Louis Moilliet.

I. Dialogue avec la nature

Des figures au milieu d’un paysage, des gestes empreints de sensibilité, des mouvements dansés, des visages impassibles. Voici comment les artistes suisses de la fin du 19e et du début du 20e siècle représentent la communion spirituelle entre l’homme et la nature. Les sujets se trouvent en Dialogue avec la nature pour reprendre le titre d’une œuvre de Ferdinand Hodler. Leurs corps deviennent les supports de sensations psychiques, leur nudité souligne l’unité avec le cosmos.

Cette représentation idéalisée caractérise l’état d’esprit au tournant du siècle. Dans le contexte de l’industrialisation, l’urbanisation et la technicisation de tous les domaines de l’existence, beaucoup ressentent et critiquent l’éloignement de l’homme de la nature et, in fine, de lui-même. En Allemagne et en Suisse, les mouvements de la Lebensreform aspirent à un « mode de vie proche de la nature » censé restaurer l’harmonie entre le corps, l’esprit et l’âme.

Cette mentalité fin de siècle trouve également une résonance dans l’art. Les artistes réagissent au monde moderne avec des visions alternatives, multiples dans leur forme et leur expression. L’un de ces contre-modèles est celui d’un état édénique de l’homme vivant en harmonie avec la nature, tel qu'il est décrit dans les œuvres de Giovanni Giacometti à Victor Surbek.

II. Réalités cachées

Un courant de pensée remettant en question la réalité visible et le pouvoir de la raison se développe en contre-réaction à la vision rationaliste du monde et à la suprématie des sciences naturelles à la fin du 19e siècle. En quête de vérités plus profondes, une curiosité pour le surnaturel et le mystère apparaît.

En art, cela se traduit par une désaffection pour le réalisme et le naturalisme attachés à la représentation fidèle de la réalité et défaits de toute stylisation. Un intérêt grandissant pour l’ « Autre » s’exprime : pour l’inconscient, l’inquiétante étrangeté et le pulsionnel, le rêve et l’hypnose, les maladies du corps et de l’âme, la spiritualité et l’ésotérisme, les mythes et légendes. En s’emparant de ces thématiques, les artistes proposent des contre-tableaux de la réalité perceptible, dont le « symbolisme » résume la diversité stylistique et expressive.

De nombreuses œuvres se distinguent par un caractère symbolique : elles transcendent le sujet représenté pour atteindre une signification supérieure, souvent incarnée par des figures allégoriques. Dans Les feuilles mortes d’Ernest Biéler, des personnages féminins stylisés figurent l’automne. Les scènes peuplées de créatures à l’évocation maléfique d’Arnold Böcklin s’apparentent à des allégories de la guerre ou de la lutte des sexes. À l’inverse, Ferdinand Hodler renonce aux références mythologiques en créant des figures qui, par leur posture et récurrence, se transcendent elles-mêmes et deviennent des allégories intemporelles de l’impermanence et de la mort.

III. La finitude de l’être

Dans la seconde moitié du 19e siècle, une multitude de représentants du réalisme se penchent également sur la finitude de l’être. La mort est souvent montrée comme faisant partie de la réalité quotidienne, comme dans La petite amie d’Albert Anker ou Après l'enterrement de Max Buri.

Le genre religieux reste apprécié, à l’exemple de Prière dans le canton de Berne de Ferdinand Hodler où l’on voit des croyants dans une attitude de recueillement. Dans cette œuvre de jeunesse, l’artiste ancre ses figures dans l’ici et le maintenant en les représentant de façon réaliste à la manière d’un portrait. Le portraitiste Karl Stauffer-Bern applique le même traitement à son Crucifié, faisant de cette figure du salut un contemporain réaliste.

Le tableau Autopsie (Professeur Poirier, Paris) d’Annie Stebler-Hopf montre un motif d’un genre nouveau. En représentant un aspect particulièrement trivial de cette thématique, il traduit l’intérêt de l’époque pour l’anatomie du corps humain, les avancées et les méthodes de la médecine.

IV. Ode aux Alpes

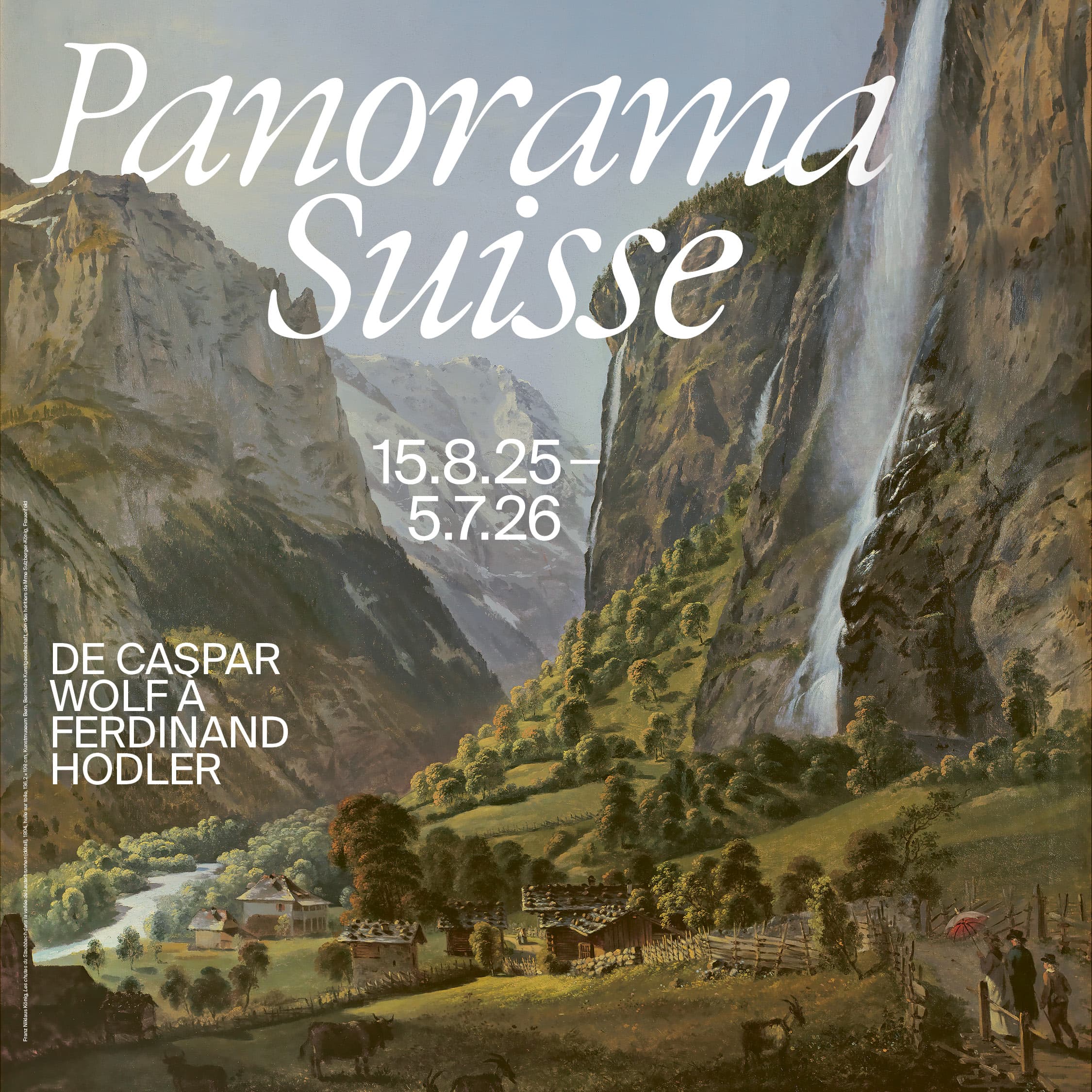

Caractéristique de la Suisse, le paysage alpin constitue également un thème essentiel de l’art helvète. Ce n’est qu’au 18e siècle, à l’époque des Lumières et du romantisme, que les artistes s’aventurent en haute montagne inhospitalière en compagnie de naturalistes pour reproduire précisément sommets, glaciers et lacs. Parmi ceux-ci, Caspar Wolf, considéré aujourd’hui comme l’un des pionniers de la peinture de paysage suisse.

Dans le cadre de l’exploration scientifique et de l’essor du tourisme, les Alpes ont progressivement fait l’objet d’une relecture : d’obstacle redoutable, elles deviennent un havre d’authenticité, d’entente et de démocratie. Cette conception marque l’identité nationale et alimente le tourisme. La représentation du monde alpin et de sa population se développe en une branche spécialisée des arts graphiques et de la peinture de paysage qui répond également à la demande de souvenirs. Au centre des représentations se trouvent, comme dans les tableaux de Franz Niklaus König, des scènes de genre avec des bergers, des chalets ou des randonneurs où l’espace alpin est stylisé à la manière d’un refuge idyllique se multiplient.

Au cours du 19e siècle, des artistes comme Gottfried Steffan ou Alexandre Calame penchent davantage pour un héroïsme romantique qui célèbre la majesté des Alpes avec de spectaculaires effets d’orage et de lumière. La violence des forces de la nature figure au centre, tandis que l’homme apparaît au mieux comme un figurant insignifiant. À l’époque moderne, la peinture alpestre connaît une nouvelle évolution avec la simplification des approches formelles. Ferdinand Hodler notamment a contribué à renouveler le genre.

V. Une force pondérée

Depuis la seconde moitié du 19e siècle, les représentations du milieu paysan et ouvrier se multiplient dans la production artistique suisse. Contrairement à de nombreux·ses collègues français·es et allemand·es, la plupart des artistes suisses représentent moins des motifs dénonçant les dures conditions de vie et de travail d’une certaine couche sociale, que l’environnement dans lequel ils ont grandi eux-mêmes ou ils vivent désormais. Il s’agit de scènes contemplatives qui montrent des paysan·nes ou des ouvriers au travail, s’octroyant une pause ou célébrant la convivialité.

La population rurale incarne un style de vie proche de la nature, humble et travailleur qui devient une composante essentielle de l’identité nationale. Ainsi, les œuvres et leur réception comportent souvent une touche patriotique qui se renforce au début du 20e siècle avec l’apparition du nationalisme.

La composition Le bûcheron de Ferdinand Hodler, conçue en même temps que Le faucheur pour une série de billets de banque consacrée au thème du « travail en Suisse », en constitue un exemple. Exécuté à la manière d’une figure monumentale, l’artiste le désigne comme « un tableau incomparable d’une force non seulement passionnée, mais aussi déterminée et pondérée, qu’on ne peut se lasser de regarder ». Cette composition iconique connut rapidement la gloire, fut reprise par Hodler dans plusieurs versions, et compte aujourd’hui encore parmi ses œuvres les plus célèbres.

VI. Mondes expressifs

Après son installation à Davos en 1917, l’expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner s’intéresse à la montagne suisse et à sa population rurale. Il puise de nouvelles inspirations et motifs dans son pays d’adoption. Il réalise des paysages de montagne expressifs riches en couleurs et en formes et considère qu’il a contribué à renouveler la peinture alpestre dans le sillage de Ferdinand Hodler.

Une exposition consacrée à l’œuvre de Kirchner, présentée en 1923 à la Kunsthalle Basel, influence plusieurs jeunes artistes bâlois. Albert Müller, Hermann Scherer, Werner Neuhaus, Paul Camenisch et Otto Staiger cherchent à se rattacher à l’expressionnisme et fondent le groupe Rot-Blau dans la nuit du 31 décembre 1924. Ils rendent visite à Kirchner à Davos, où ils obtiennent le soutien et des conseils de l’artiste.

Ces artistes aspirent à une forme d’expression immédiate empreinte de subjectivité plutôt qu’à un rendu objectif de la réalité visible. En s’appuyant sur le style du groupe d’artistes Brücke, ils élaborent une peinture de paysage et figurative à la structure formelle brute et aux couleurs vives.

VII. Loisirs bourgeois

Au début du 20e siècle, les femmes et hommes artistes suisses mettent davantage l’accent sur le monde citadin et les plaisirs de la bourgeoisie aux côtés des thèmes de la montagne et de sa population laborieuse. Les espaces publics de détente et de loisir, les forain·es et leur public deviennent des sujets importants dans l’art moderne occidental.

Lieu où se reposer de l’intensité de la vie urbaine et théâtre des apparitions en société, le parc offre des motifs prisés. Établie à Paris, Martha Stettler saisit des promeneurs et des jeux d’enfants dans des scènes de plein air évocatrices comme Le parc. Parallèlement, la représentation d’intérieurs privés, dédiés au repos domestique et refuges face au monde extérieur de plus en plus bruyant, gagne en importance.

D’autres artistes soulignent les différents aspects de l’offre de loisirs culturels à travers des portraits de danseuses ou des scènes dans des salles de concert et music-halls. Louis Moilliet par example dédie plusieurs de ses tableaux au cirque et aux saltimbanques, tandis que Cuno Amiet consacre deux de ces grands formats des années 1920 aux musicien·nes.

Programme d'accompagnement

Visite de l'exposition

dimanche, 11:30 : 7.9.2025

mardi, 18:00 : 25.11.2025

Mentions légales

Panorama Suisse. De Caspar Wolf à Ferdinand Hodler

Kunstmuseum Bern

15.8.2025–5.7.2026

Commissaire d’exposition : Anne-Christine Strobel

Volontaire scientifique: Michelle Sacher

Conception visuelle de l'exposition : Jeannine Moser

Audio Guide

Texte : Kunstmuseum Bern

Mise en œuvre : tonwelt GmbH

Digital Guide

Mise en œuvre : NETNODE AG

Projet : Andriu Deflorin, Cédric Zubler

Avec le soutien de:

Kunstmuseum Bern

Hodlerstrasse 8–12, 3011 Bern

+41 31 328 09 44

info@kunstmuseumbern.ch

kunstmuseumbern.ch/panorama-suisse