Hinweis: In der Ausstellung sind Werke auf dem Boden platziert. Bitte beachten Sie die Sicherheitslinien.

Einleitung

Das Kunstmuseum Bern widmet der italienischen Künstlerin Marisa Merz (1926−2019) die grösste Retrospektive in der Schweiz seit mehr als dreissig Jahren. Die Künstlerin wurde 2013 anlässlich der 55. Biennale von Venedig gefeiert und erhielt einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Heute wird sie als einzige Frau zu den Hauptvertreter:innen der Arte Povera gezählt. Sie bewegte sich sowohl im Zentrum als auch am Rande dieser radikalen Kunstbewegung, die sich in einem postindustriellen und turbulenten Italien der späten 1960er-Jahre entwickelte. Dabei erarbeitete sie sich eine einzigartige künstlerische Position.

Die subtile Kraft des Werks von Marisa Merz zeigt sich in einer aus dem Inneren genährten Vision. Sie war der Überzeugung, dass «das Auge die Hand führt». Denn selbst «wenn die Augen geschlossen sind, sind sie ausserordentlich offen». Ihr Schaffen ist geprägt von Stille, Poesie und der Suche nach der Zerbrechlichkeit der Kunst, die derjenigen des Lebens entspreche. Marisa Merz weigerte sich, ihre Werke zu betiteln und zu datieren, weil sie sich in ständigem Wandel befänden. Immer wieder kehrte sie zu denselben Motiven, Materialien und Techniken zurück, um deren Wesen so nahe wie möglich zu kommen. Ihre Themen erforschte sie durch feine und konstante Variationen, die von einem Werk zum nächsten führten. Marisa Merz betrachtete die Malerei als eine Sprache mit Gedächtnis. Sie liess sich von der europäischen Geschichte der Malerei inspirieren und schuf dabei eine ganz eigene Geschichte der Kunst.

In ihrem Atelier verwandelte sie Raum und Zeit in eine grosse Collage mittels Zeichnung, Malerei, Bildhauerei und objets trouvés. Die Künstlerin bewegte sich virtuos zwischen Kunstgeschichte und Alltag. Dabei benutzte sie Alltagsgegenstände und Materialien wie Aluminium, Ton, Kupfer, Nylon, Wachs und Stoff. Der Umgang von Marisa Merz mit unterschiedlichen Materialien war differenziert, persönlich und verbindet Hoch- und Populärkultur untrennbar miteinander.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem LaM – Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut und der Fondazione Merz.

Stille und Bewegung

È Tutto così fermo

e in quel momento si muove

la foglia

Still, alles so still

und in jedem Augenblick regt sich

das Blatt

(Marisa Merz)

Seit ihrer späten Jugend bewegte sich Marisa Merz in den kulturellen Kreisen Turins. Im Theater, im Tanz und in der Malerei begegnete sie Welten von grossem historischem und künstlerischem Reichtum. Diese Einflüsse spiegeln sich in ihrem Schaffen. Besonders zeigt sich dies in den Gesichtern, die sie ab den 1970er-Jahren kontinuierlich modellierte und zeichnete. Merz formte ihre Köpfe mit «so viel − oder so wenig − Material, wie ihre Hände fassen können». Jenseits der Darstellung von Ähnlichkeit, versuchte sie die Essenz des Porträts einzufangen, sich der Wahrheit des Subjekts zu nähern. Mit ihren Köpfen thematisierte sie die Schwierigkeit, die Wirklichkeit so darzustellen, wie sie ist: schwer fassbar, in ständiger Veränderung.

Merz machte es sich zur Gewohnheit, ihre Werke im Laufe der Zeit und in Abhängigkeit zum Raum, in dem diese gezeigt wurden, zu verändern. Sie formte die Werke zu ortsspezifischen Installationen. Dies gilt etwa für ihre Arbeiten aus Kupferdraht. Die Künstlerin passte die gewobenen Dreiecke dem zur Verfügung stehenden Raum an und schuf ihre eigenen Rhythmen und Pausen auf der Wand.

Räume des Profanen

non corrisponde eppur fiorisce

es entspricht nicht und doch blüht es

(Marisa Merz)

Marisa Merz wusste, dass Kunst und Leben nicht voneinander zu trennen sind. «Es gab niemals eine Trennung zwischen meiner Arbeit und meinem Leben», ist eines der bekanntesten Zitate aus einem ihrer raren Interviews aus dem Jahr 1975. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf ihre Biografie als auch auf ihr Leben als Frau im Italien der Nachkriegszeit. Denn trotz politischer und sozialer Fortschritte dominerten nach wie vor die konventionellen Rollenbilder sowie die Überzeugung männlicher Überlegenheit. In der ständigen Erforschung ihres Alltags manifestiert sich etwas Politisches. Getreu dem damaligen feministischen Leitsatz, dass das Private politisch ist.

In den 1960er-Jahren arbeitete Merz zurückgezogen im Privaten. Sie fertigte Kunstwerke nach ihren eigenen Körpermassen und schuf Spielzeuge für ihre 1960 in der Schweiz geborene Tochter Beatrice. Merz erklärte profane, bescheidene Materialien wie Aluminiumfolie und Nylonfaden und Techniken wie Nähen und Stricken zur Kunst. Durch das Integrieren von alltäglichen Materialien und eigenen Körpererfahrungen in ihre künstlerische Arbeit übte Merz subtil Gesellschaftskritik. Werke wie Scarpetta («Kleiner Schuh»), Coperta (Decke) oder Bea bauen einen räumlichen Bezug auf und greifen in den Raum ein. Im oben erwähnten Interview erklärte sie: «Ich habe noch nie eine Ausstellung tatsächlich mit meinem Körper gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich zu einer Ausstellung gegangen bin, zu der ich nicht als Künstlerin eingeladen war, nicht das Gefühl hatte, nicht dabei zu sein; ich ging hin und sagte: Ich bin’s.»

Im Reich Dazwischen

La stanza del mare

La stanza del vuoto

La stanza della fame

La stanza dell’arcobaleno

Das Zimmer des Meeres

Das Zimmer der Leere

Das Zimmer des Hungers

Das Zimmer des Regenbogens

(Marisa Merz)

Marisa Merz dachte ihr Werk in enger Verbindung mit dem Raum. Die Künstlerin mit dem «absoluten Auge» war dafür bekannt, ihre Werke bei jeder Ausstellung umzugestalten. Dies geschah, indem sie diese neu arrangierte, die Zeichnungen in den Raum hinein wachsen liess oder die Skulpturen zu raumgreifenden Installationen positionierte. Sie kombinierte «arme» – einfache und alltägliche – Gegenstände oder Materialien und feierte den Moment, in dem ein «Ding» in Erscheinung trat. Merz liess sich von der «Intelligenz der Materie» leiten und baute ganz auf die autonome Präsenz von Ton, Graphit, Wachs, Blattgold, Kupferdraht, Holz oder Papier. Diese Auffassung von Skulptur als Prozess und Generator von Energie steht in Resonanz mit den radikalen Ansätzen etwa von Robert Morris oder Eva Hesse.

Die Art der Transformation, die sie bei den Gegenständen und Materialen durch deren Kombination und Bearbeitung herbeiführte, erzeugte eine Atmosphäre, die an religiöse oder spirituelle Praktiken erinnert. Von ihren Living Sculptures (Lebende Skulpturen) bis zu den Kupferdraht-Installationen lotete Merz nicht nur die traditionellen Formen und Techniken der Bildhauerei aus, sondern markierte mit den Werken rituell ihre Räume. Die Kunstwerke sind dabei gleichzeitig Schutz und Ausdehnung ihrer privaten Welt. Auch die Wesen, die Merz in ihren Zeichnungen und Gemälden erscheinen lässt, oszillieren zwischen menschlich und nicht-menschlich, zwischen anwesend und abwesend. Sie gehören sowohl der sichtbaren als auch der geistigen Welt an.

Räume des Sakralen

l'occhio guida la mano

(l’occhio è l’angelo?)

das Auge führt die Hand

(ist das Auge der Engel?)

(Marisa Merz)

Die Motive, Farben und Kompositionen der Werke von Marisa Merz sind oft ein Echo auf Kunstwerke vergangener Zeiten: von den byzantinischen Ikonen bis zu den religiösen Gemälden von Fra Angelico und Antonello da Messina oder der niederländischen Malerei der Frührenaissance. Neben offensichtlichen Zitaten lassen sich subtilere, aber nicht weniger bedeutende Bezüge zu religiösen und spirituellen Themen in ihrem Werk erkennen. Dies geschieht teilweise durch die Darstellung religiöser Symbole oder Narrative, vor allem aber in der Art und Weise wie die Künstlerin Körper, Raum und die Beziehung zwischen dem Menschlichen und dem Übermenschlichen thematisiert.

Über Merz wird gesagt, dass sie Ausstellungen schuf, die Werke waren. Sie vermochte das Sichtbare zu transzendieren, physische in geistige Räume zu verwandeln: in Orte des Rückzugs, der Innenschau und der Begegnung mit sich selbst – beziehungsweise mit dem Unsichtbaren.

Der Himmel ist ein weiter Raum

Parlami di Antonello da Messina

Parlami di Gentile da Fabriano

Parlami dell’agnello mistico

Parlami che il cielo è grande spazio

Erzähl mir von Antonello da Messina

Erzähl mir von Gentile da Fabriano

Erzähl mir vom Lamm Gottes

Erzähl mir, dass der Himmel ein weiter Raum ist

(Marisa Merz)

Marisa Merz verbrachte ab den 2000er-Jahren immer mehr Zeit in ihrem Atelier und vertiefte dabei ihren Dialog mit den grossen Meistern der Renaissance. Sie produzierte vermehrt Zeichnungen und Gemälde von Figuren mit Flügeln, die an Darstellungen aus der sakralen Kunst erinnern: Madonnen, Engel und andere himmlische Gestalten.

Auch im Bereich der Zeichnung erforschte Merz neue Möglichkeiten. Indem sie grosse Papierbögen kombinierte, überschritt sie deren physische Grenzen und schuf Gemäldestücke, die sich in die Tradition der italienischen Freskenmalerei einreihen lassen. Bald füllten die grossformatigen Zeichnungen die Wände ihres Ateliers. Manchmal enthielten sie auch Komponenten anderer Arbeiten, etwa kleine modellierte Köpfe oder Kupferdrähte. Unermüdlich folgte Merz den Eigenschaften des Materials und der Räume. Sie liess immer wieder neue Formen in neuen Kontexten entstehen. Natur und Zeit gestalteten ihre Werke mit. Mit einfachen und alltäglichen Materialien und Techniken schuf sie poetische Werke, die die Betrachter:in einbeziehen. Ihr Werk ist auch in der Spätphase vielschichtig und von grosser Offenheit, was eine Vielfalt an Zugängen und Interpretationen zulässt.

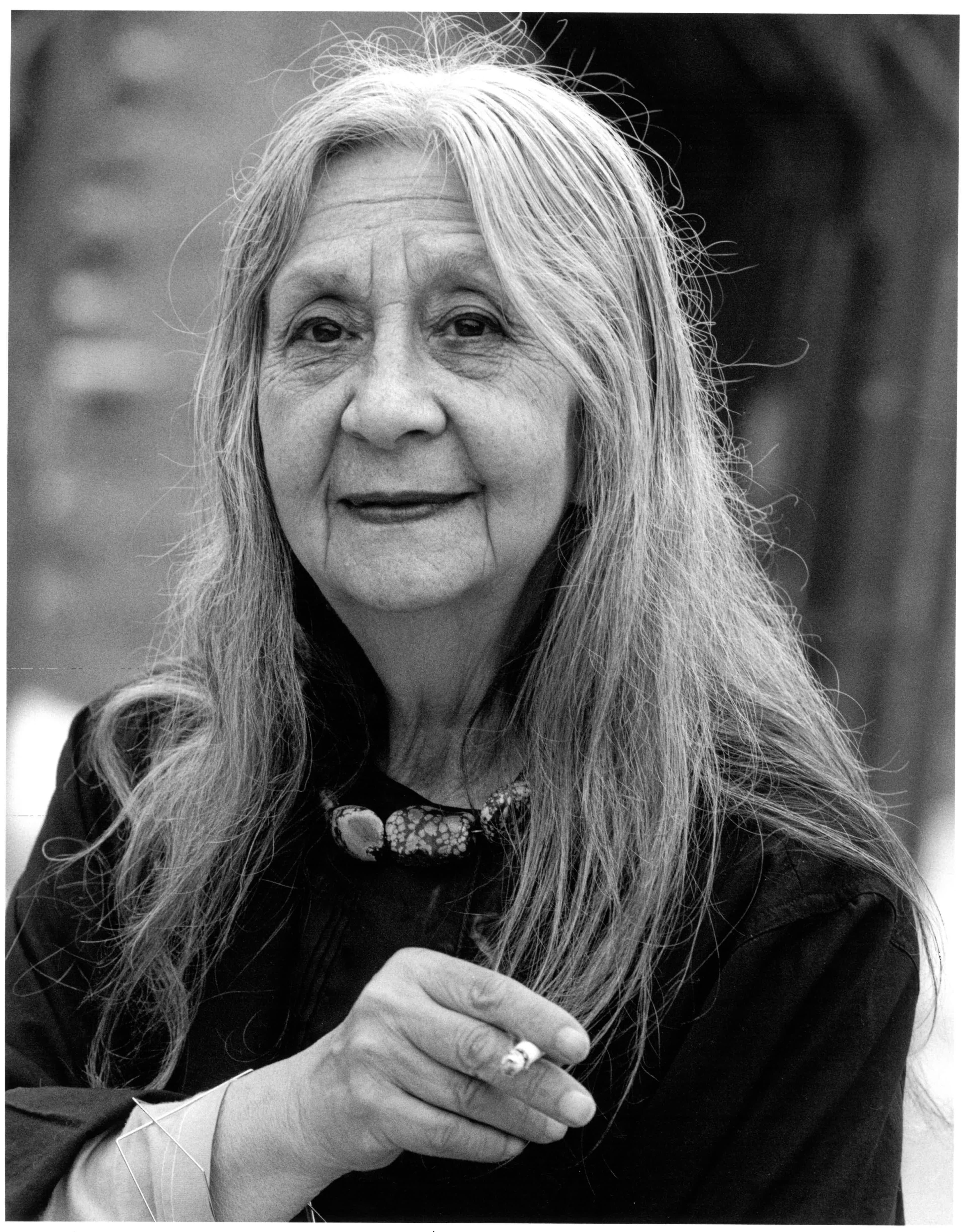

Biografie

Marisa Merz wurde am 23. Mai 1926 in Turin geboren. Bereits als Teenager machte sie sich mit der reichen Kultur ihrer Heimatstadt vertraut. Ihre Karriere begann sie in den 1960er-Jahren mit den Living Sculptures (Lebende Skulpturen), Werken aus Aluminiumfolie. Ihre intensive Materialforschung verband sie eng mit der in den späten 1960er-Jahren in Norditalien aufkeimenden Kunstbewegung der Arte Povera. Zusammen mit ihrem Ehemann, Mario Merz, gilt sie als eine der Hauptvertreterinnen dieser Avantgardebewegung. 1960 lebte und arbeitete das Ehepaar eine Zeit lang in der Schweiz, wo ihre gemeinsame Tochter Beatrice geboren wurde.

Ab Mitte der 1970er-Jahren traten die Skulpturen und Installationen von Merz zunehmend in einen Dialog mit den Räumen, die sie besetzten, und veränderten sich mit diesen. Zur gleichen Zeit begann ihr Interesse am menschlichen Gesicht. Dieses erforschte sie in unterschiedlichsten Materialien und Techniken bis zu ihrem Tod in Turin am 19. Juli 2019.

Merz beteiligte sich an zahlreichen Gruppenausstellungen, beispielsweise an Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959 (Centre Pompidou, Paris, 1981), Avanguardia. Transavanguardia (Palazzo delle Esposizioni, Rom, 1982) sowie mehrfach an der documenta in Kassel und der Biennale in Venedig. Dort gewann sie 2013 den Goldenen Löwen. Kürzlich war sie in der Ausstellung Arte Povera (Bourse de Commerce Pinault Collection, Paris, 2024) vertreten. Ihr Schaffen wurde von internationalen Institutionen mit Einzelausstellungen gewürdigt, etwa dem Kunstmuseum Winterthur (1994), dem Centre Pompidou in Paris (1994), dem Stedelijk Museum in Amsterdam (1996), dem Metropolitan Museum of Art in New York (2017), dem Hammer Museum in Los Angeles (2017) oder dem Museum der Moderne in Salzburg (2018).

Begleitprogramm

Veranstaltungen

Kunst und Religion im Dialog

Özlem Duvarci (Haus der Religionen / Aleviten) im Dialog mit Magdalena Schindler (Leiterin Kunstvermittlung)

Sonntag, 9. März 2025, 15:00

Podiumsgespräch

mit Annemarie und Gianfranco Verna (Annemarie Verna Galerie, Zürich), Bice Curiger (Fondation Vincent van Gogh, Arles), Simona Ciuccio (Aargauer Kunsthaus, Aarau) und Livia Wermuth (Kuratorin) über Marisa Merz und die Kunstbewegung der Arte Povera.

Sonntag, 1. Juni 2025, 11:00

Führungen

Ausstellungsrundgang

Dienstag, 18:30: 18.2. / 20.5.2025

Sonntag, 11:00: 23.2. / 2.3. / 16.3. / 11.5.2025

mit der Kuratorin Livia Wermuth

Dienstag, 4. Februar 2025, 18:30

Visite de l'exposition

dimanche 6 avril 2025, 11:30

Visita della mostra

domenica 16 febbraio 2025, 11:30

Einführung für Lehrpersonen

Dienstag, 11. Februar 2025, 18:00

Literarische Führung mit Michaela Wendt

Sonntag, 13:00: 16.2. / 13.4.2025

Dienstag, 18:00: 25.3. / 27.5.2025

Workshops

Vacanze al museo: Ferien-Workshop in Italienisch & Deutsch

Che parliate italiano o tedesco, non vediamo l'ora di conoscervi! / Im zweisprachigen Workshop gehen Kinder und Jugendliche (ab 6 bis 14 Jahre) auf Entdeckungsreise, sowohl mit Worten als auch gestalterisch im Atelier.

sabato / Samstag, 1° febbraio / 1. Februar 2025, 14:30–16:00

Artur Kunst-Tour

Gestalterischer Workshop für Kinder (ab 6 bis 14 Jahre)

Samstag, 22. Februar 2025, 10:15–12:15

Kunst rundum: Interkultureller Workshop für Frauen

Samstag, 8. März 2025, 14:00–16:00

Aktuell inspiriert

Kochen, föhnen, Zähne putzen, Schuhe binden: Alltägliche Tätigkeiten inspirieren uns zum spielerischen Gestalten. Dazu spinnen wir unsere eigenen Worte und verstricken uns in verschiedene Materialien. Workshop für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.

Dienstag, 29. April 2025, 18:00–19:30

Impressum

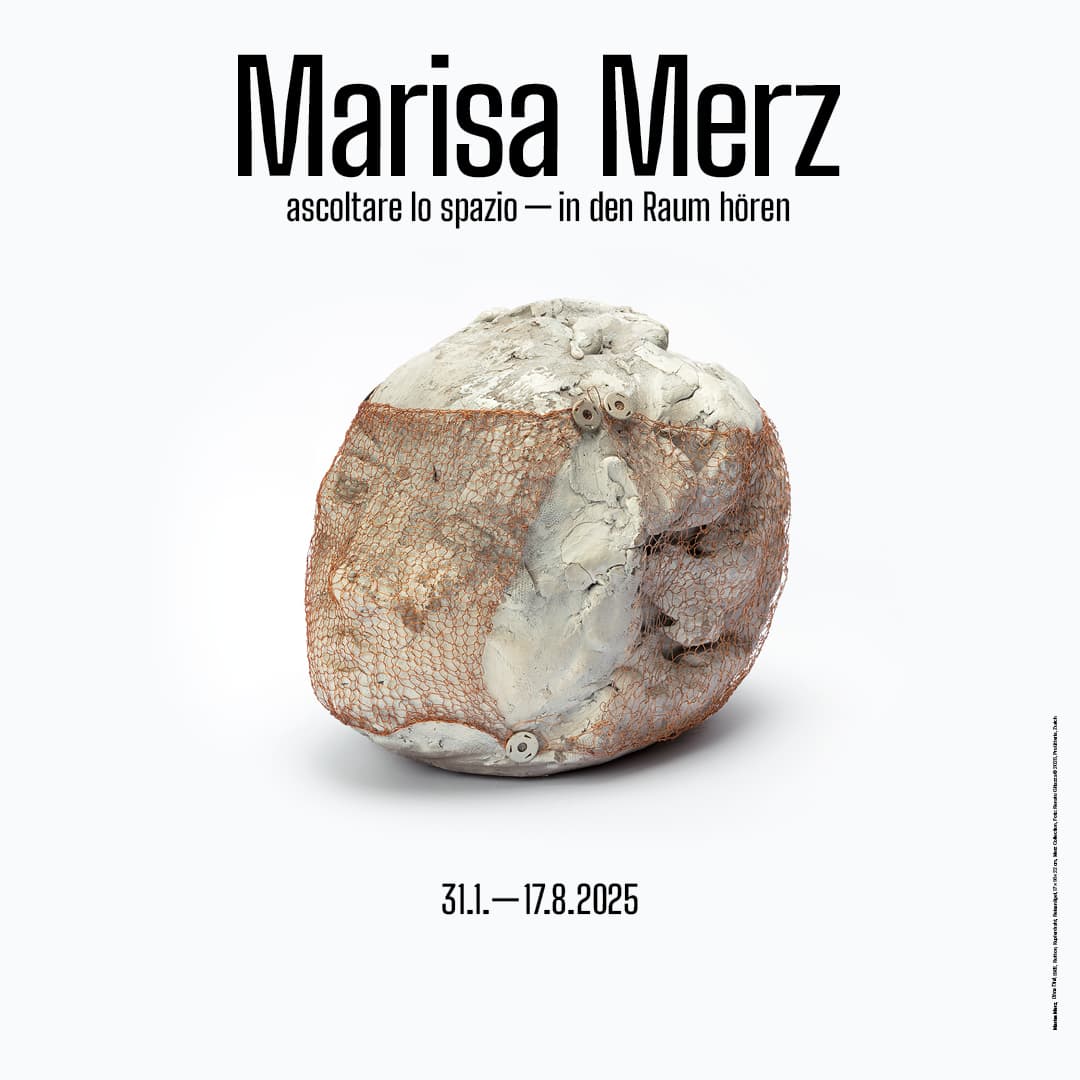

Marisa Merz. Ascoltare lo spazio / In den Raum hören

Kunstmuseum Bern

31.1.–17.8.2025

Kuratorin: Livia Wermuth

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem LaM – Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut und der Fondazione Merz.

Ausstellungskatalog: Marisa Merz. Ascoltare lo spazio / Écouter l'espace, Sébastien Delot, Grégoire Prangé (Hg.), Verlag Fonds Mercator, Brüssel 2024

Ausstellungsgestaltung: Salzmann Gertsch

Digital Guide

Umsetzung: NETNODE AG

Projektleitung: Andriu Deflorin, Cédric Zubler

Mit der Unterstützung von

Medienpartner

Kunstmuseum Bern

Hodlerstrasse 8–12, 3011 Bern

+41 31 328 09 44

info@kunstmuseumbern.ch

kunstmuseumbern.ch/MarisaMerz